“但是,我们不应该在这里吃中餐。”一个男孩说,“我们应该走到兰培芝河以后,才吃中餐。”

“如果照领队给我的时间表来看,我们应该在十二点钟吃中饭。”朗尼说。

贺比指着手表说:“现在已经十二点了,该吃中饭了。”“但是,我们早就该抵达兰培芝河了,而我们还在这里。”朗尼说:“管他的!这里是吃午饭的好地方,你们看看四周就晓得。”

朗尼不是无的放矢,小径穿过了一个公园,而我们现在正好经过公园的野餐区。那儿有几张桌子,一个抽水机,还有垃圾桶,烤肉架,所有的设备一应俱全。

我说:“好吧,我们投票决定,看看有多少人想马上吃午饭。肚子饿的人,请举手。”

每个人都举起手来,提案无异议通过,我们停下来吃午餐。我坐在其中一张桌子旁边,一面吃着三明治,一面思考几个问题。我现在最觉得困扰的是,经营工厂不可能不面对依存关系和统计波动,我没有办法逃避这两个现象,但是应该有办法克服它们带来的效应。我的意思是说,很显然,假如存货不断增加,有效产出却不断减少,我们迟早都要关门大吉。

假如我能经营一座平衡的工厂呢?也就是上次钟纳所说的每个经理人都戮力追求的梦想,所有资源的产能都恰好等于需求?事实上,这样是不是就回答了前面的问题呢?假如我能够让产能和需求达到完美的均衡,过剩的存货是不是就会消逝无踪?零件短缺的问题是否就会迎刃而解?但是,怎么可能只有钟纳说得对,而其他人全错了呢?经理人一向都想办法调节产能,以便削减成本,提高利润,这是游戏规则。我开始思考,或许健行的模型让我昏了头,我是说,当然健行让我看到了统计波动和依存关系加起来的效应,但这是个平衡的系统吗?假定我们的需求是每小时走两英里,不多也不少,我能调整每个孩子的产能,让他每小时恰好走两英里吗?假如可以的话,我会不惜威胁利诱,让每个人保持相同的速度,那么一切就能达到完美的平衡。问题是,就实际情况来看,我怎么可能控制十五个小孩的产能呢?也许我可以用绳子把每个人的脚踝拴在一起,让每个人迈出的步伐都一样大,但是这样做实在太疯狂了。或许我可以把自己复制十五份,因此我就有了一支由一群罗哥组成的队伍,每个队员健行的产能都一模一样。或许我还可以另外建立一种更容易控制的模型,让我清楚晓得实际的状况。

我正困惑该怎么办的时候,我注意到有个孩子在桌子上掷骰子。我猜他正在为日后的拉斯维加斯之旅预先演练。这骰子倒是让我想到一个主意。我站起来,走过去。

“嘿,可不可以把骰子借我玩一下?”我问。

那孩子耸耸肩,然后把骰子递给我。

我走回原来的桌子,掷了几次骰子。的确,统计波动出现了。每次我掷骰子的时候,都得到一个随意的数字,我只能猜到数字是在某个范围之内,也就是说,每个骰子的数字都在一到六之间。现在我需要的是一组依存关系。

我到处搜寻了一两分钟,找到了一盒火柴和几个碗。我把那几个碗放在桌子上一字排开,把火柴放在桌子一端,就形成了一个完美的均衡系统模型。

我一面安排这个模型,一面思考应该如何运作这个模型。这时候,大卫和朋友晃了过来。他们站在桌旁,看着我掷骰子和把火柴摆来摆去。

“你在做什么呀?”大卫问。

“我在发明一个游戏。”我说。

他的朋友说:“游戏?真的吗?我们能不能一起玩,罗哥先生?”

有何不可呢?“当然可以啦!”我说。

突然之间,大卫兴趣来了。“嘿,我可不可以一起玩?”他问。

“可以,这样吧,你们何不多找几个人来一起玩?”他们跑去找人的时候,我想好了游戏规则。我建立的这个系统,目的是要“处理”火柴。玩的方式就是把火柴从自己的碗里移出去,而且依序经过一个个的碗。到达终点。我们掷骰子来决定要把多少根火柴从一个碗里,移到另外一个碗里面。骰子的最高点数(六)就代表了每一种资源(每个碗)的最大产能,依序排列的碗就代表了依存关系,也就是生产流程的各个工序。每个工序的产能都一样,但是实际的生产量却会有所变动。为了要减少产量波动的幅度,我决定只用一个骰子,因此波动的幅度只会从一到六。这样一来,从第一个碗移到下一个碗的火柴数量,最少有一根,最多则有六根。

这个系统的有效产出就是火柴从最后一个碗移出的速率。存货则是任一时间内,留在所有碗中的火柴总数。我也假定,市场需求恰好等于系统能够处理的平均火柴数。每一种资源的产能和市场需求达到完美的均衡,也就是说,我现在有了一个达到完美均衡的工厂。

有五个小孩决定一起玩这个游戏。除了大卫之外,还有安迪、班恩、查克和伊凡,每个人都面对着一个碗。我找了纸笔来作记录,然后我向他们解释该怎么玩这个游戏。

“你们要尽可能多移一些火柴到你右边的碗里面。轮到你的时候,你先掷骰子,骰子出现的数目就是你要移开的火柴数目,明白了吗?”

他们都点点头。我继续说:“但是你只能移走碗里面的火柴,所以假如你掷了个五,而你的碗里只有两根火柴,那么你只能移走两根火柴。假如轮到你的时候,你的碗里一根火柴都没有,那么当然你不能移走任何一根火柴。”

他们再度点点头。

“你们猜,每一次循环,我们能移走多少根火柴?”我问。他们的表情都很困惑。

“假如轮到你的时候,你最少能移走一根,最多能移走六根火柴,你平均应该能移走多少根火柴?”我问他们。“三根。”安迪说。

“不对,不是三根,一和六的中间值不是三。”我告诉他们。我在纸上写下几个号码。

“你们看!”我让他们看看这几个数字:l 2 3 4 5 6。我向他们解释,三点五才是这六个数字的平均数。“你们想想看,每个人都轮过几次以后,平均每个人移走了几根火柴。”

“平均每次三点五根火柴。”安迪说。

“轮了十次以后呢?”

“三十五根。”查克说。

“轮了二十次以后呢?”

“七十根。”班恩说。

“好,我们现在就试试看是不是这样。”我说。然后,我听到桌子另一端有人叹了口气,伊凡看着我。“我可不可以不玩?”他问。

“怎么啦?”

“我觉得这个游戏会很沉闷。”

“对呀。”查克附和,“只不过把火柴移来移去,没什么意思。”“我想我宁可去打童军结。”伊凡说。

我说:“这样好了,为了让这个游戏更有趣一点,赢的人会有奖品。假定每个人每一轮的配额是三点五,任何人的成绩比三点五好的话,也就是平均移走的火柴多于三点五根的话,今天晚上就不必洗碗。但是假如有人平均一轮移走的火柴不到三点五恨,他今天晚上就得多洗几个碗。”

“呀,太棒了!”伊凡说。

现在,他们个个都很兴奋,都在练习掷骰子。同时,我在纸上画了几个表格。我的计划是在表格中记录每个人所掷的点数偏离平均数多少。大家都从零开始,假如他们掷骰子得到的数目分别是四、五或六,那么我就会分别记录下零点五、一点五或二点五的得分。假如骰子点数分别为一、二、三,那么我就会记录下他们的分数为负二点五、负一点五或负零点五。当然,得分或失分都必须累积,假如有人的分数是二点五,那么下一轮的时候,他的起点就是二点五,而不是零。在工厂里,情形正是如此。“好,每个人都准备好了吗?”我问。

“都准备好了。”

我把骰子给了安迪。

他掷了两点,因此他从火柴盒里拿了两根火柴,放在班恩的碗里。由于掷了两点,安迪的分数要比配额三点五落后一点五,我在表上记录了这个结果

班恩第二个掷骰子,他掷了四点。“嘿,安迪,我需要多几根火柴。”他说。

“不对,不对。游戏不是这样玩,你只能从你的碗里拿火柴

到别人碗里。”我赶忙说。

“但是,我只有两根火柴。”班恩说。

“那么你就只能拿两根火柴过去。”

“喔。”班恩说。

于是,他拿了两根火柴给查克,记录表上,他的分数也是负一点五。

下一个轮到查克,他掷了五点,但是他能移动的火柴也只有两根。

“嘿,这样不公平。”查克说。

“没什么不公平。”我说,“这个游戏就是要移动火柴,假如安迪和班恩两个人都移了五根火柴,你就有五根火柴可以移出去。但是,他们都没能够移动五根火柴,所以你也不能移出五根火柴。”查克对安迪怒目而视。

“下一次掷骰子的时候,要高明一点。”他说。“嘿,我有什么办法!”安迪说。

“别担心,我们会迎头赶上。”班恩信心十足的说。查克把他仅有的两根火柴,传给大卫,我也在表上帮查克记下了负一点五的分数。大家都看着大卫掷骰子,他只掷了一点,所以他传了一根火柴给伊凡,然后,伊凡也掷了一点,他把这根火柴从碗里拿出来,放在桌子上。大卫和伊凡的分数都是负二点五。“好,看看第二轮的成绩会不会好一点。”我说。安迪把骰子放在手里面摇了几乎一小时那么久,每个人都大吵大嚷,叫他赶快掷。骰子终于滚到桌面上,我们全都注视着,是六点。“这就对了!”

“继续加油,安迪!”

安迪从盒子里拿出六根火柴,交给班恩,我记录了二点五分,因此他现在的积分是一分。

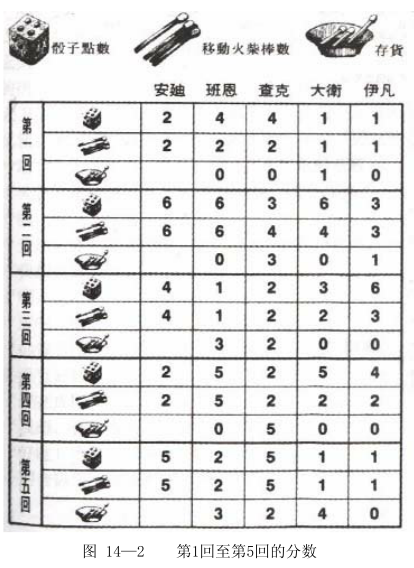

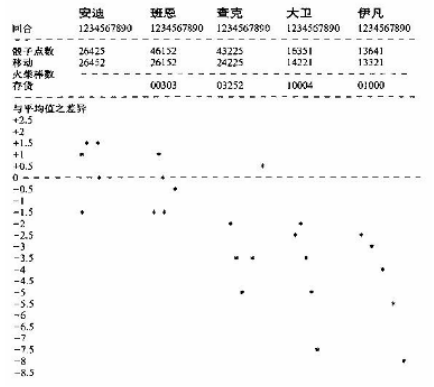

班恩接过骰子,也掷了六点,周围响起更多欢呼声。他把六根火柴全交给查克,班恩的分数和安迪一样。但是查克只掷了三点,因此他把三根火柴交给大卫以后,自己的碗里还留了三根火柴。我在表上减零点五分。轮到大卫掷骰子了,他掷了六点,但是碗里只有四根火柴——刚刚查克交给他的三根,再加上前一轮留下的一根火柴,所以他把四根火柴交给伊凡,我在表上为他加了零点五分。伊凡掷了三点,因此桌子尾端的火柴现在又加上了三根,变成四根,伊凡碗里还有一根火柴,他失掉了零点五分。两轮下来,表中的分数是这样:参见图1 4—1。

我们继续玩。骰子不停在桌面上滚动,从这只手递到另外一只手中,火柴一根根从盒子中拿出来,在几个碗之间移动。安迪掷出的点数非常平均,因此差不多正好符合三点五的配额,其他人的情形就大不相同。

“嘿,继续把火柴传过来。”

“对呀,我们这里需要更多的火柴。”

“继续掷出六点,安迪。”

“问题不是出在安迪身上,而是在查克身上。你们瞧,他只掷了五点。”

四轮之后,我不得不在表格底部,增添更多的负分,丢掉分数的不是安迪、班恩,或查克,而是大卫和伊凡,他们的分数一直往下掉,仿佛没有止境。

五轮以后,记录表上的分数是这样的:参见图14—2。

“我的成绩怎么样,罗哥先生?”伊凡问我。

“呃,伊凡……你有没有听过铁达尼号的故事啊?”

他显得很沮丧。我安慰他:“还有五个回合,也许你可以赶

上。”

“对呀,要记住平均法则。”查克说。“假如因为你们这些家伙没有给我足够的火柴,而害我今天晚上洗碗的话……”伊凡语气中隐隐带着威胁。“我一直都尽忠职守。”安迪说。

“对呀,你们那边是怎么回事呀?”班恩说。“嘿,我现在才拿到足够的火柴来传递,之前,我几乎都拿不到火柴。”大卫说。

的确,前三个回合滞留在前面三个碗中的存货,现在终于移到了大卫的碗中,但是却卡在大卫碗里。前面五个回合他拿到的几次比较高的点数,现在正被较低的点数抵消掉,因此尽管他现在有一堆存货需要消化,他掷出的却都是较低的点数。“大卫,快给我一些火柴。”伊凡说。大卫却掷了一点。“喔,大卫,只有一根火柴!”

“安迪,你知道今天晚上要吃什么吗?”班恩问。“我想是意大利面。”安迪说。

“啊,天哪,那么盘子会很难洗。”

“对呀,真高兴我不必洗碗。”安迪说。“你等着瞧,待会儿就轮到大卫拿高分了。”伊凡说。但是,情况并没有好转。

“现在成绩如何?”伊凡问。

“我想,你的名字已经上榜了。”

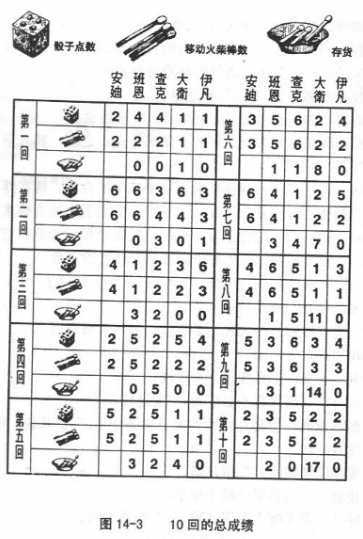

“好哇!今天晚上不用洗碗了!”安迪大叫。十回合以后,计分表参见图14—3。

我看看计分表,简直不敢相信,这是个平衡的系统,然而有效产出下降,存货逐渐上升,而营运费用呢?假如囤积火柴需要成本的话,营运费用也会随之上升。

假如这是个真正的工厂,也真的有客户呢?我们原本计划的出货数量是多少?我们计划的出货数量是三十五个单位。但是我们实际的有效产出是多少呢?只有二十,差不多只达到我们需要数量的一半,而且没有发挥出最大的生产潜能。假如这是个实际的工厂,我们一半以上的订单都会延误,我们永远没有办法承诺客户确切的交货日期。假如我们承诺了,那么我们在顾客心目中的信用就会一落千丈。

这一切听起来都很熟悉,不是吗?

“嘿,我们不能在这个时候停下来!”伊凡大声抗议。“对呀,继续玩吧!”大卫也说。 “好哇”安迪说,“你们这次想赌什么?我都奉陪。”“这次输的人要煮晚餐。”班恩说。

“好。”大卫说。

“一言为定。”伊凡说。

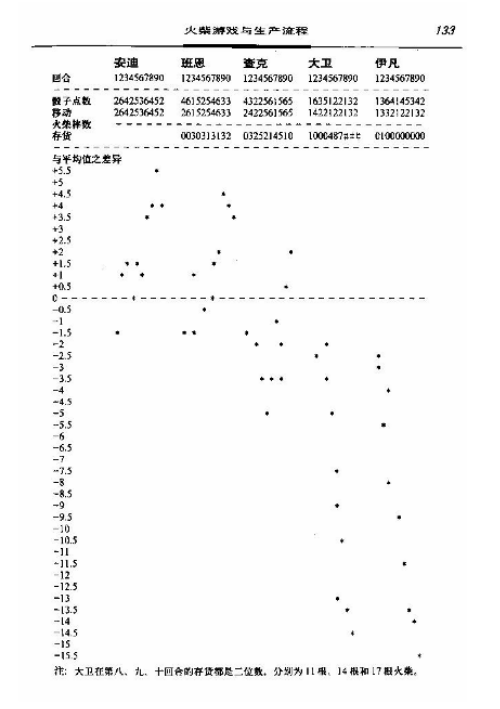

他们又掷了二十回合骰子,但是在记录大卫和伊凡的成绩时,我的纸已经不够长了。我原先的预期是什么呢?最初的计分表分数在正六和负六之间。我猜我原先预期会出现规律的高低起伏,正常的正弦曲线。但是,并没有出现这样的曲线,计分表上的曲线反而每况愈下,直落谷底。存货并非有规律的在系统中流动,反而一波波汹涌而至。大卫碗中成堆的火柴最后终于移到了伊凡的碗里,以及移到桌子上,但是接着又累积了另外一波存货。结果整个系统愈来愈落后进度。

“还想再玩一次吗?”安迪问。

“好呀,只是这次我们交换位置。”凡说。“你休想!”安油说。

查克猛摇头,他已经连战皆输,不得不竖白旗投降。无论如何,我们也该上路了。

“结果,这个游戏还真不简单。”凡说

“对呀。”我嘀咕着。