世界最有争议的问题是——成功是靠运气还是靠技能?成功人士怎么说呢?马尔科姆,格拉德威尔,一位写成功人士传记的畅销书作家,在他的书《异类》中说成功源于“运气和偶然的优势”。沃伦-巴菲特认为白己是“幸运精子俱乐部里的一员”,是“卵巢彩票”的赢家。杰夫·贝佐斯把亚马逊的成功看成与“行星连珠”一样令人难以置信,而且还开玩笑地说这成功靠的“一半是运气,一半是时机,剩下的则是智慧”。比尔·盖茨甚至宣称自己“太幸运了,生来就具有一定的技能”,虽然这是否可能还不清楚。

也许这些人出于交际策略或多或少有些谦虚,但是这种连续创业的企业家精神是对“机遇创造成功”理论的质疑。已经有成百上千的人开创了市值数百万美元的企业。少数一些,如史蒂夫·乔布斯、杰克·多西和埃隆·马斯克,甚至连续创立了几家价值数十亿美元的公司。如果成功来源于运气,那这些连续创业者们也许就不会存在了。

2013年1月,推特和Square的创始人杰克·多西在推特上向其200万关注者发表推文:《成功绝非偶然》。

这种说法顿时引来嘘声一片。《大西洋月刊》上,记者亚历克西斯·马德加格尔说他的第一反应是反驳:“所有白人巨富都会说,‘成功绝非偶然’”的确,已经成功的人涉足新领域要容易一些,不管是因为他们的网络效应、财富,还是丰富的经验。但也许,是我们自己太快地否定了那种按计划一步一步获得成功的司能性。

有没有办法客观地平息这场争论?不幸的是,没有。因为公司并不是实验室。例如要想通过科学实验来回答Facebook是否会成功,我们就必须倒回到2004年,复制出1000个世界,然后在每个世界里运营Facebook,看看结果到底怎样。但是做这个实验是不可能的。每个公司都在特定的环境中起步,每个公司副也都只有一次生存的机会。如果样本只有一个,得出的数据是没有说服力的。

从文艺复兴、启蒙运动到20世纪中期,运气是可以被掌握支配的;大家都认为一个人应该做力所能及的事,而不是纠结于做不到的事。拉尔夫一瓦尔多·爱默生捕捉到了这种社会思潮,他写道:“浅薄的人才会相信运气和境遇……强者只桐信因果。”1912年,罗尔德·阿蒙森成为第一个探索南极的人,他说:“胜利只等待那些有准备的人,也许这就是人们说的运气吧!”没有人会假装坏运气不存在,但是前辈们相信努力会换来好运气。

如果你相信人生就是靠运气,那为什么还要读这本书呢?如果你只想知道彩票大奖得主的故事,学习创业对于你来说就毫无用处。《傻瓜老虎机使用指南》可能会告诉你哪些吉祥物可以求得好运,哪种机器“最神”,但是不能告诉你成功的方法。

难道比尔-盖茨只是中了智力彩票?难道谢丽尔·桑德伯格本来就含着金汤匙出生,或是她“向前一步”了当我们讨论像这样的历史问题时,幸运已是过去时了。更重要的问题是关于未来的:未来是靠机遇还是计划呢?

你可能期望未来清晰可见,你也可能只把未来视作一团迷雾。如果你认为自己的未来是明确的,那么提前了解未来,并且努力打造未来就是有意义的。但如果你脑海里的未来只是一团迷雾,无法预测,那你就会萌生放弃掌控它的念头。

把未来看成不确定的态度正好可以解释当今世界功能失调的原因,就是把过程看得比实质重要:当人们缺少具体的实施计划,他们就会依照惯例,尽量把多种选择组合起来。美国现在就是这样。在初中时,我们被鼓励积极参加“课外活动”。到了高中,目标高远的学生竞争得更激烈,个个都想生出三头六臂,变得无所不能。直到进入大学我们才发现,这10年的努力只不过是为一个完全不了解的未来填写了,-张令人困惑的多元化的简历罢了。不管怎么样,也算是做好了准备——没有目标的准备。

而一个明确的愿景可以坚定人的信念。与其努力成为一个各方面都一知半解的庸才,还美其名日“全能人才”,一个目标明确的人往往会选择一件最该做的事,并专心去做好这一件事。与其不知疲倦地工作,最终却只把自己变得毫无特色,不如努力培养实力,以求独霸一方。现今的年轻人并没有做到这些,因为他们周围的每个人都已经对明确的世界丧失信念。没有人会因为仅仅一方面特别杰出而进入斯坦福大学,除非他擅长的那一方面碰巧和传接球有关。

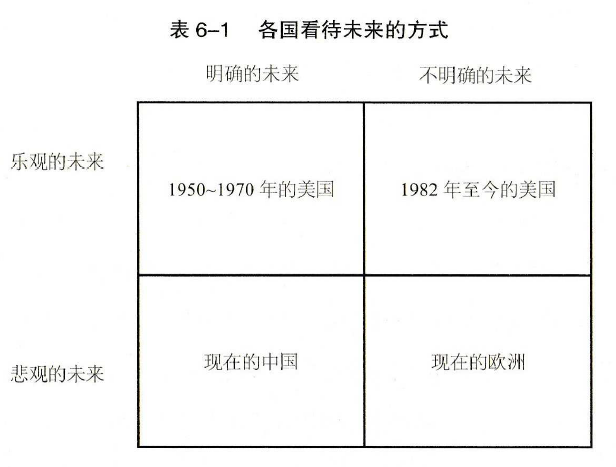

有些人认为未来比现在更好,有些人认为未来比现在更糟。乐观的人迎接未来,悲观的人害怕未来。这些可能性组合成四种观点。

对未来不明确的悲观主义

每种文化都有从黄金时期走向衰败的故事,而几乎历史上所有民族都是悲观的。甚至今天,悲观情绪仍左右着世界的大部分地区。一个对未来不明确的悲观者看到的未来是阴郁的,但是他束手无策。这描述的恰是1970年后的欧洲,当时的欧洲笼罩着官僚主义。现在整个欧元区都处在一场慢性危机中,没有人对这种状态负责。欧洲中央银行除了临时应急外,什么用也没有:美国财政部在美元上印上了“我们相信上帝”;欧洲央行也可以在欧元上印上“先缓一缓”。欧洲人只是在事情发生时做出反应,希望事情不要恶化而已。对未来不明确的悲观主义者不知道不可避免的衰退会加快还是放慢,是毁,灭性的还是平缓的。他们只知道等着啦情发生。这样等的时候,他们还可以吃吃喝喝快快乐乐,所以才有了欧洲著名的假日狂潮。

对未来明确的悲观主义

一个对未来明确的悲观丰义者相信未来是可知的,但却是暗淡的,所以他必须提前做好准备。也许当今的中国是最典型的对未来明确的悲观主义者。美国人看见中国的经济迅猛增长(自从2000年以来,每年都有10%的增长),便认为中国是一个自信能够掌握自己未来的国家。但这是因为美国人仍然很乐观,并以同样的乐观看待中国。从中国的角度来看,经济增长得还不够快。其他国家都害怕中国将要统治整个世界,而中国是唯一一个认为自己不会统治世界的国家。

中国之所以增长得如此迅速是因为。它的起步基础很低。对中国来说,最容易的发展方式就是不断学习已经在西方行之有效的模式。中国现在就在做这样的事情:使用更多的火电,建更多的工厂和摩天大楼。因为人口数量巨大,资源价格不断攀升,没有什么办法能使中国人民的生活水平完全赶世界那些最富有的国家,中国人也知道这一点。

这就是为什么中围仍执着地选择了这条有风险的道路。老一辈的中国人孩童时都经历过饥荒,因此展望未来时,总会考虑到天灾。中国公众也知道“冬天”即将来临。局外人着迷于中国内部的巨大财富,但是他们没有注意到,富有的中同人正努力把自己的财产转移出国,贫穷一些的则能省就省,以求储备充足。中国各阶层人士都对未来严阵以待。

对未来明确的乐观主义者

在对未来明确的乐观主义者眼中,如果计划缜密,工作努力,未来会比现在更好。从17世纪一直到20世纪五六十年代,对未来明确的乐观主义者都领导着西方世界。科学家、工程师、医生、商人使西方世界的人们比所想象的更富裕、更健康、更长寿。卡尔·马克思和弗里德里希·恩格斯就看得非常清楚。

19世纪资产阶级创造的生产力比之前所有时代加起来还要大。人定胜天,机械化、工农业的化学应用、蒸汽轮船、铁路、电报、陆地基础建设开发、开凿运河等,仿佛用法术从地底召唤出大量人口——之前哪个世纪的人会想到社会劳动会蕴藏着如此巨大的生产力?

每一代富有创造力和远见的人都胜过前一代。1843年,伦敦公众就可以通过新挖的地下隧道穿过泰晤士河。1869年,苏伊士运河使欧亚船队不需要绕过好望角而直接到达印度洋海域。1914年,巴拿马运河缩短了从大西洋到太平洋的航程。甚至经济大萧条都没有阻碍美国的前进,美国被视为高瞻远瞩的乐观主义者的聚集地。帝罔大厦在1929年动工,1931年竣工。金门大桥1933年开始建造,1937年建成。曼哈顿计划(美国开发核武器计划的代号)1941年发布,到1945年就已经生产出了世界上第一枚核弹。在和平年代,美国人仍继续改造世界:州际高速路1956年投入建设,1965年两万英里的公路就已经投入使用。美国人明确的计划甚至超出了地球:美国航天航空局的阿波罗计划1961年开始,1972年还没有结束时就把12个人送上了月球。

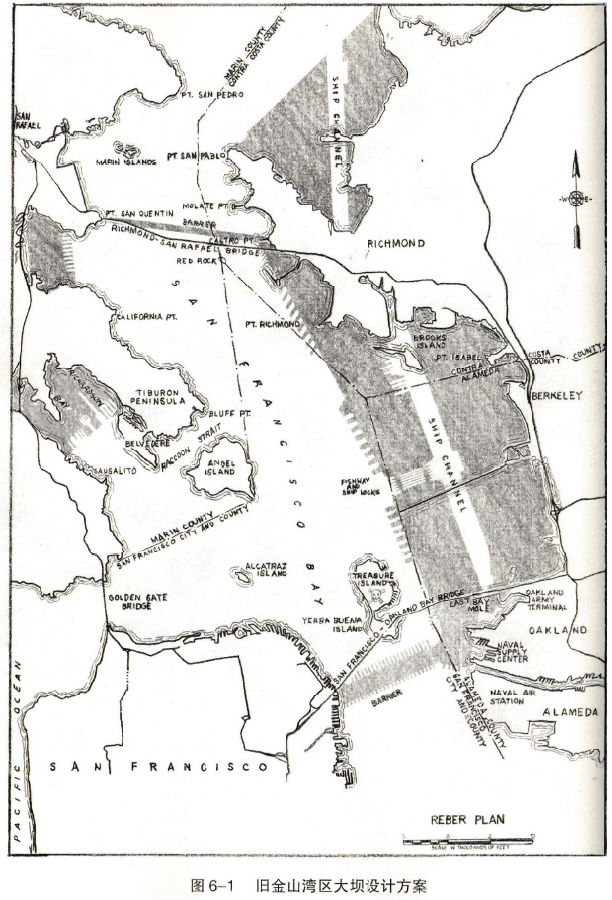

大胆的计划并非只有政治领袖或政府的科学家才能做出来。20世纪40年代后期,一个名叫约翰·雷伯的加利福尼亚人设想对整个旧金山湾区的自然地理进行改造。雷伯是一名老师、一个业余戏剧制作人、一个自学成才的工程师。他并不在意自己没有文凭,公开提议要在湾区建两个大坝,两个蓄水的淡水湖,以供饮水和灌溉.还要开拓两万英亩的土地以供发展。虽然他并没有权势,但人们仍是以严肃的态度对待雷伯的计划。他的计划得到了加利福尼亚报纸编辑委员会的支持。美国国会为计划的可实施性举行了一个听证会。陆军工程兵甚至在索萨利托一个洞穴状的仓库里建造了一个1.5英亩的湾区模型,进行实验。结果证明技术存在缺陷,所以计划作罢。

但是如果放在今灭,会有人一开始就把这样的想象当回事儿吗?在20世纪50年代,人们广纳计划,而且探求计划的可行性。而今天,一个在校教师提出的富有雄心的计划肯定会被当成怪诞想法,弃之不用;稍有权势的人提出的长远愿景都会被嘲笑为狂妄自大。现在你仍旧可以在索萨利托的仓库里看到那个湾区模型,但那里也不过是一个观光景点罢了:这个对未来的宏伟规划现在只被当成过往的好奇心而已。

对未来不明确的乐观主义

20世纪70年代悲观主义主宰的阶段过去之后,迷茫的乐观主义者从1982年开始主宰美国的思想。那时牛市开始抬头,金融代替了建筑工程成为未来发展的手段。一个对未来不明确的乐观主义者只知道未来会越来越好,却不知道究竟有多好,因此不去制订具体计划。他想在未来获利,但是却认为没有必要制订具体规划。

与其努力数年开发一种新产品,迷茫的乐观主义者选择改进已有产品。银行家调整现有公司的资金结构,从而获利。律师解决旧议题引发的争端或是帮助其他人打理事务。私募基金投资人和管理顾问也没有开创新事业,他们持续地调整经营流程,提高旧业务的效率。毫不意外,这些领域吸引了大量优秀的常春藤盟校的高才生;这样一份既可以使你成为精英,又承诺你拥有自由选择权的以过程为导向的职业,难道不是对你这20多年来苦心打造超强简历的嘉奖吗?

近些年,毕业生的家长总是鼓励他们走既定的轨道。婴儿潮培养出一代迷茫的乐观主义者,他们理所当然地享受着不费吹灰之力得来的成果。不论你是出生在1945年,还是1950年,抑或是1955年,在你生命的头18年,你都会觉得世界真是越来越好,但这些和你根本一点关系都没有。科技进步好像自动加速了,因此赶在婴潮出生的人伴着对未来的期望长大,却没有制订具体计划去实现这些期望。当科技发展止步于20世纪70年代时,大部分婴儿潮时期出生的精英恰好挤入了高收入群体,使他们成人后的生活一年好过一年,变得越来越富有,越来越成功。而他们那一代的其他人却被甩在了后面,富有的赶潮儿现在可以左右舆论,也没有看到什么理由去质疑自己天真的乐观精神。既定的道路适合他们,他们无法想象既定道路会不适合自己的后代。

马尔科姆,格拉德威尔说,如果你不了解比尔·盖茨幸运的生活环境,你就不能明白比尔·盖茨的成功:他成长在一个生活优越的家庭,所上的私立学校配有电脑实验室,童年好友是保罗·艾伦。但是如果你不知道马尔科姆-格拉德威尔是赶着婴儿潮出生的人(生于1963年),你也就不能理解他的言论。这些婴儿潮时期出生的人长大后,认为成功人士之所以能够成功是由其个人背景决定的,而个人背景具有很大的偶然性。但是他们忽视了更大的社会背景:这一代人从孩童时期就过高地估计了机遇的力量,低估了规划的重要性。格拉德威尔开始时想要打破商人白手起家的神话,但是事实上他自己的解释就是对这代人传统想法的阐述。